映像制作の監督を手がけたのは、監督・陳達理さん。クリエーションを作り手として、アニメーション制作に込めたこだわりや見どころを語っていただきました。ストーリーでは語られないキャラクターやシーンの設定など、貴重なお話をお届けします。

作り手として力を入れたカットのひとつが、おじいちゃんがお酒を楽しむところです。お酒を飲むとき、その動作が些細なものであっても、グラスのなかの氷はずっと動いています。なので、作画でも氷を止めずに動かしています。普段のテレビアニメ作品ではなかなかやらない、細かな演出です。

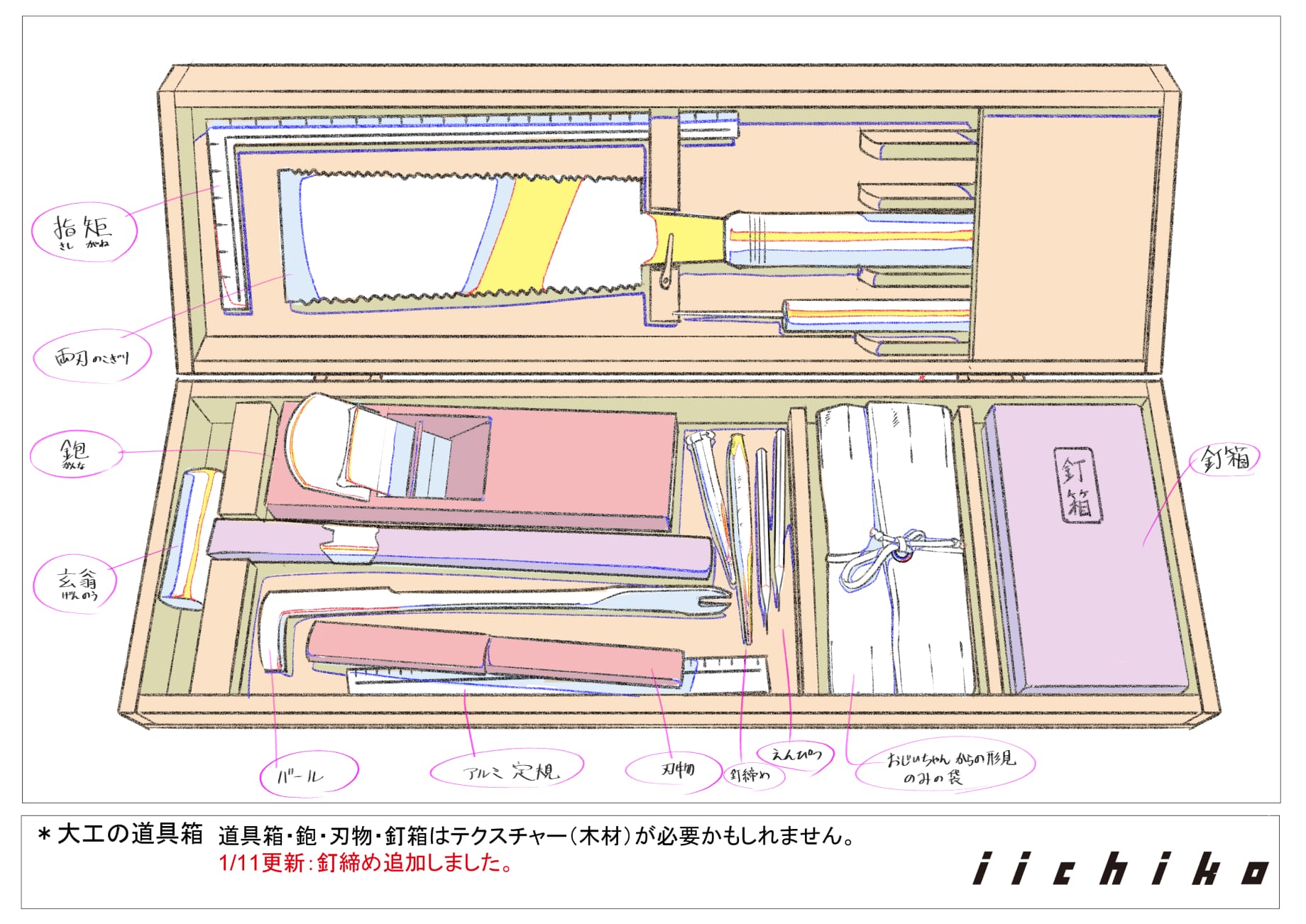

大工仕事に関する道具や動きについては、たくさんの資料をもとに研究しました。鉋(かんな)で削るときに出る木くずはあえて透けるようにしています。実際は透けるかどうかは微妙なところですが、これはアニメならではの表現だと思います。また、古く使われている道具と道具箱の絵は止めですが、セルに質感を加えたことで、非常に繊細で綺麗な仕上がりになりました。

手ぬぐいを絞るラストのカットでは、撮影の貼り込みを自然に見せるために、かなりの量のパーツに分けています。さらに、撮影班がパーツのひとつひとつ、一枚一枚を貼りこんでいます。とても大変な作業ですが、撮影を担当したT2スタジオが素晴らしいクオリティの仕事をしてくれたと思います。

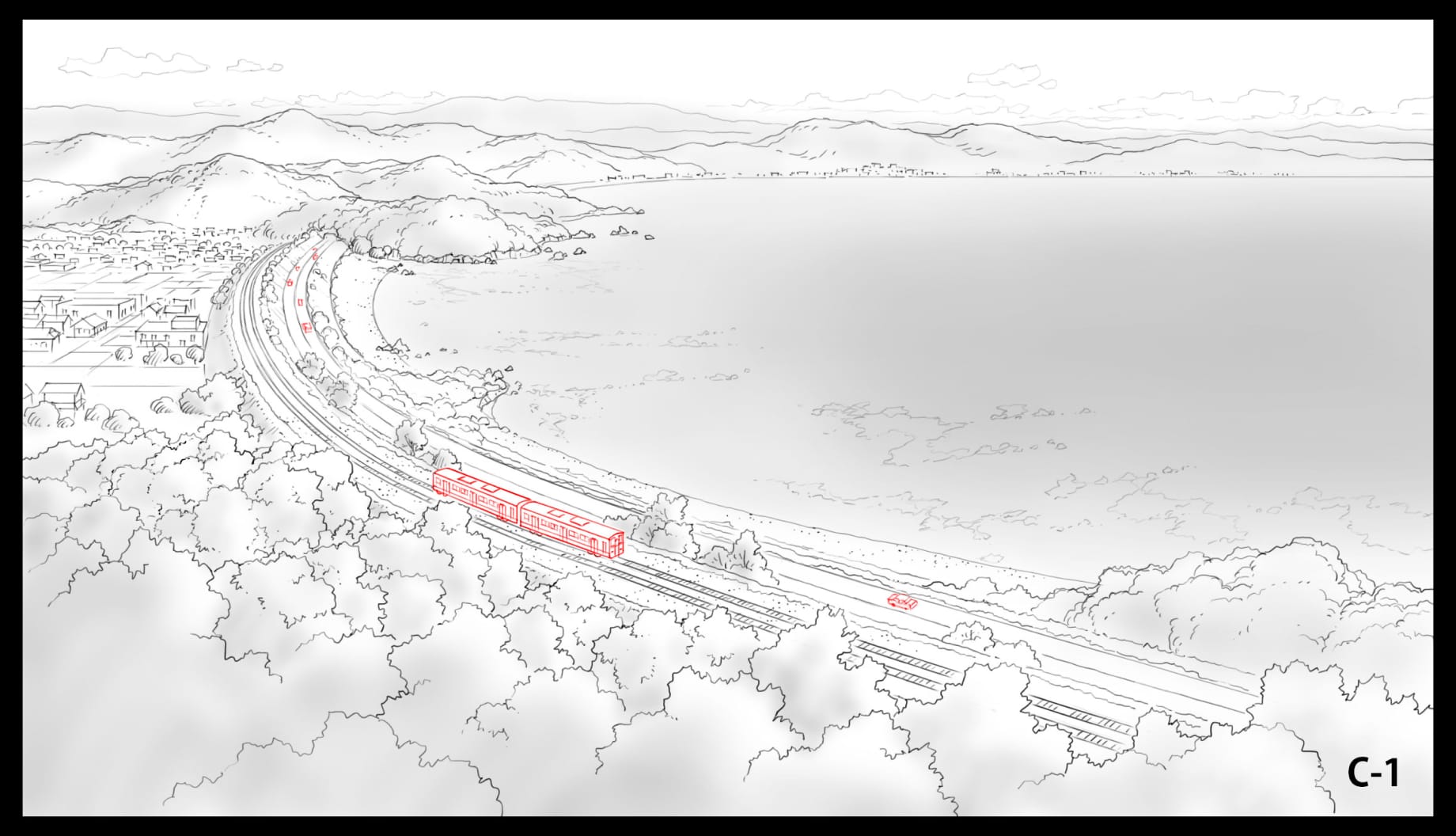

主人公の環が帰省する話なので、まずはどこでもいいというより現実にある地域を設定した方がいいのではと思い、いいちこの製造元である三和酒類の本社がある大分県宇佐市に基づいて舞台設定をしましょうと美術監督と話しました。瀬戸内海の雰囲気や在来線の車両のデザインもなるべく合わせて作っています。

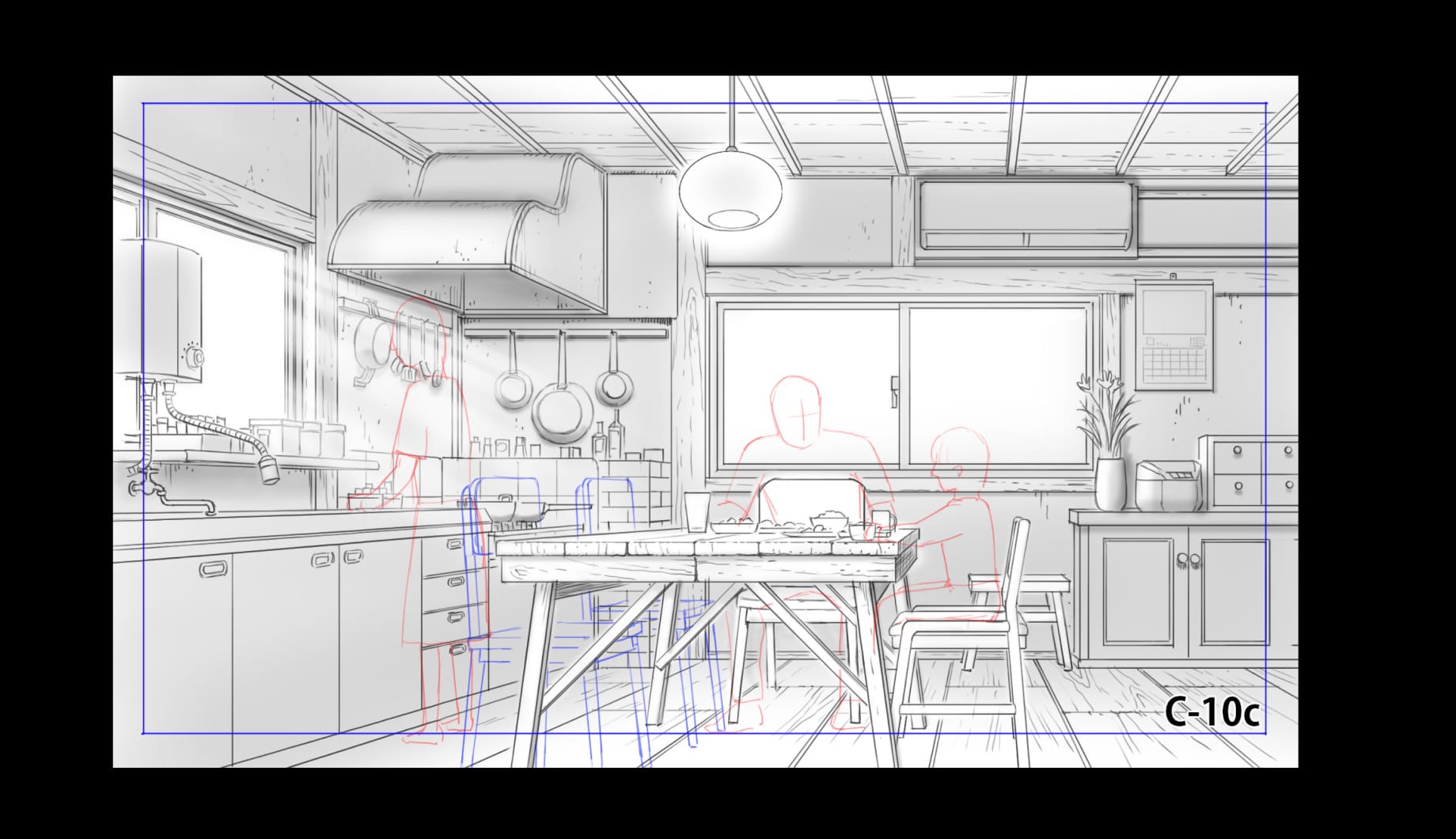

ちなみに、音響監督は「劇中に出てくる夏のセミの音は関東地方にいるセミではなく、九州地方のセミの音ですよね」と合わせて音を作ってくれました。ほかにも、大工の世界なので、木のテイストを少し強調してみては?と思い、駅やキッチンの食卓など違和感のでない範囲内で木造風にしています。

いずれも、主張しすぎないことを前提に、この作品ならではの世界を作りたかったのです。言わないと分からない、でもなんとなく視聴者が感じられるというのは作品に加味できることですし、やってみる価値があることだと常に思っております。

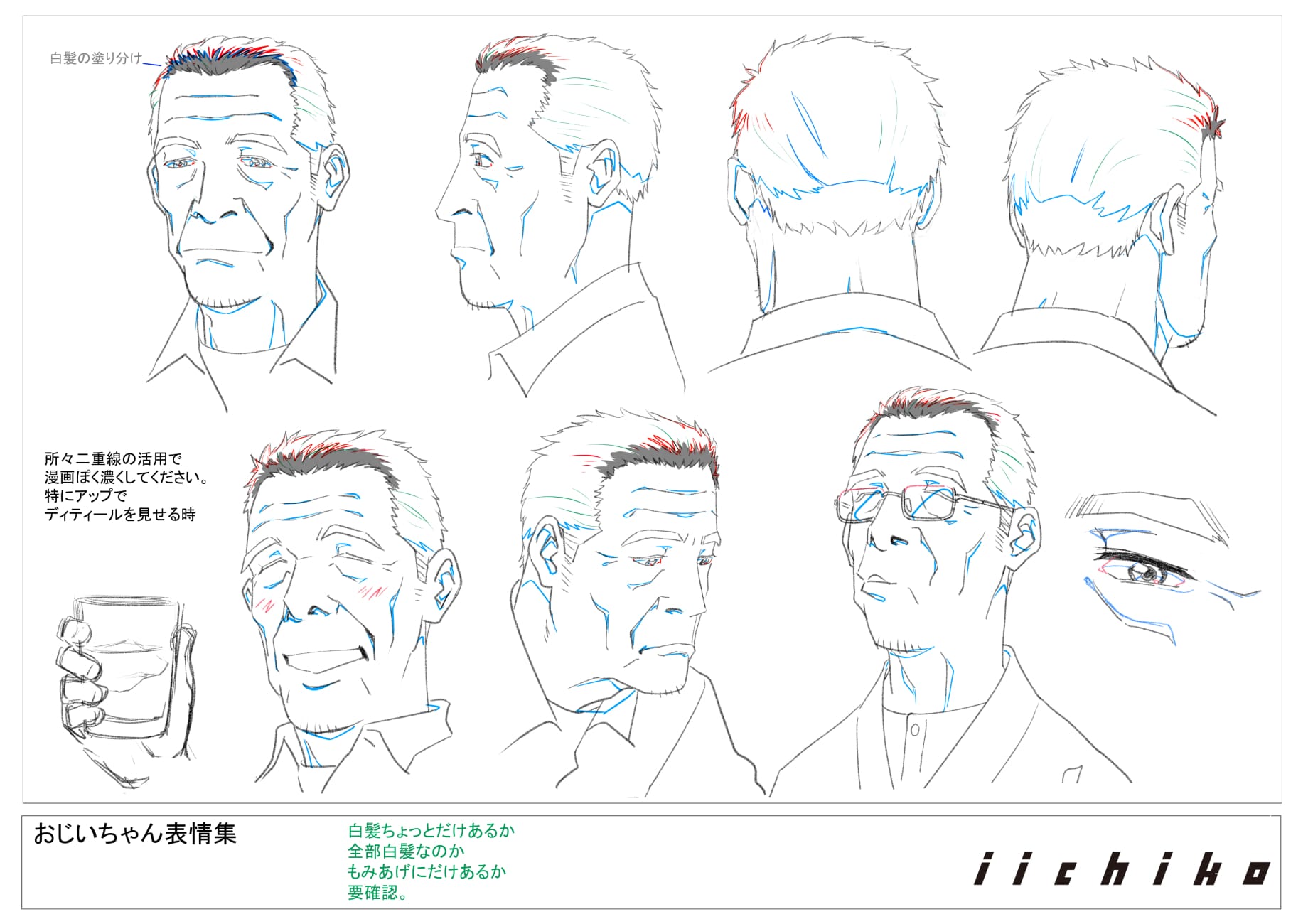

原案がある場合は、その方の絵を総合的に理解しないと、本来の味を出せないと思います。なので、制作に取り掛かる前に、ゆうきさんの漫画を読んでみました。額の縦幅の短さ、目の位置の高さ、目と目の間の微妙な距離感、尖っている唇など、ゆうきさんならではの特徴を少しでも感じられるものにしたいと思いました。

作画については、おじいちゃんは職人気質な人なので、より硬い線で出しています。女性キャラの環とお母さんは少し丸味を持つようにして、さらに子どもの環はもうひとりのキャラクターデザイナーから「子どもなら頬ブラシは頬全面くらい大きい面積でいきたい」ということがあり、その提案を総合してキャラクターデザインを作り上げました。

私は日本人ではありませんが、職人気質、家族愛、伝承は世界中に共感できるテーマだと思います。職人気質を代表するおじいちゃんと優しい母と伝承を受け継ぐ決意をする孫との仲いい3人家族を想像しながら制作に取り組みました。

まず、お酒の宣伝なのに、なぜこういうコピーなのかと、興味深く思いました。「思い」は過去のことで、「どんな明日」は未来のことですが、「現在」はありません。なるほどと思って、そこからひとつの理屈を作ってみれば、「現在」はお酒を楽しんでいて、ほろ酔いの状態で過去と未来を想像するのではないかと勝手に解釈しました。

今回の「iichiko story」はもちろん、これまでのCMもそうですが、赤裸々な宣伝をせず、お酒を飲んでいるときの本人の気持ちや体験、雰囲気を語ることは、余白のある素敵な表現だと思います。クリエーションを生業にする者として、とても勉強になりました。